Le 20 février, nous célébrons la Journée de la Justice Sociale, et nous voulons rappeler une question mondiale, mais en nous penchant sur une réalité locale: la propriété foncière à Lambaré, au Paraguay.

La Journée internationale de la justice sociale a pour objectif de mettre en lumière à quel point le développement et la justice sociale sont indispensables au maintien de la paix et de la sécurité, tant entre les États qu’au niveau national. Cependant, cette journée vise également à rappeler qu’en l’absence de paix et de sécurité et de respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, le développement et la justice sociale ne peuvent être atteints.

L’encyclique Fratelli Tutti nous le rappelle: «Dieu a donné la terre à toute l’humanité pour qu’elle subvienne aux besoins de tous ses habitants, sans exclure ni privilégier personne». En ce sens, je rappelle que «la tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée et a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée». Le principe de l’usage commun des biens créés pour tous est le «premier principe de toute l’organisation éthico-sociale », c’est un « droit naturel, originel et prioritaire» (FT 120).

Ce don précieux de Dieu, qui l’a donné à tous sans en exclure aucun, est réclamé par quelques-uns, soutenus par le pouvoir et l’arrogance, rejetant ainsi une grande majorité appauvrie.

Cette situation est une réalité endémique en Amérique latine, et en particulier au Paraguay.

La Banque mondiale indique qu’en ce qui concerne la concentration des terres, plus de 70 % des terres productives sont occupées par 1 % des plus grandes entreprises, ce qui place le Paraguay au premier rang mondial en matière d’inégalité foncière, avec un coefficient de GINI de 0,93.

Ce manque de propriété foncière est également aggravé par le manque de logements décents. Certaines études indiquent que 56,3 % des personnes sont en situation de pauvreté et que 37,9 % de tous les enfants âgés de 0 à 14 ans vivent dans des logements inadéquats (il convient de souligner que 22,7 % de la population est en situation de pauvreté selon le recensement de 2022).

Tous ces chiffres indiquent que des centaines de milliers de personnes vivent sans que leur dignité et leur droit à une vie digne soient pris en compte, et sont criminalisées pour la simple raison qu’elles sont pauvres et sans terre, qu’elles sont expulsées et discriminées.

Ce manque en engendre d’autres qui finissent par nous déshumaniser si nous oublions que tous, sans exception, nous sommes les héritiers légitimes de ce don qui nous vient de Dieu.

Les Sœurs de la Charité, conscientes de ce fléau, ont toujours cherché à accompagner la lutte du peuple pour une vie plus digne, pour une terre à soi, pour avoir des espaces de service dans la zone centrale du pays, qui correspond aux établissements (terres occupées), et à la périphérie des villes.

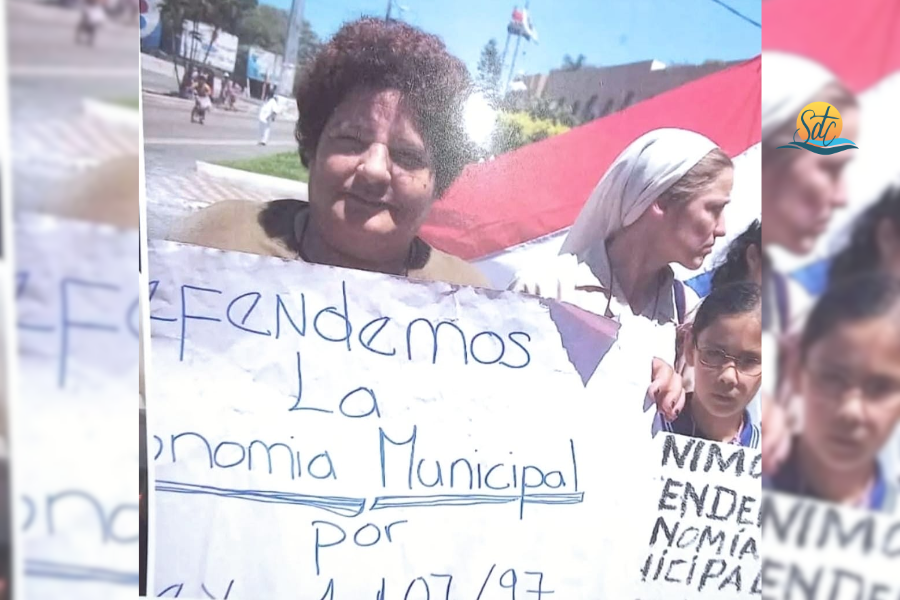

Dans la ville de Lambaré, les sœurs ont accompagné dès le début la communauté qui s’est organisée pour revendiquer son droit au logement. Ce combat de la communauté a entraîné des mois de manifestations devant le Parlement national, avec toute la famille engagée pour obtenir l’expropriation en août 1997, avec de nombreux sacrifices, souffrances et angoisses, poursuivant le combat devant la commune pendant plus d’un mois, pour obtenir l’achat des mêmes un an plus tard. Cela, près de 30 ans après la lutte, continue de faire en sorte que, pas à pas, chaque famille puisse compter sur un titre de propriété.

Tout cela a été possible grâce à la ténacité de ceux qui ont offert leur temps et leurs ressources, convaincus du bien commun, comme le souligne Margot Bremer, rscj : « Toute résistance contre l’injustice et l’inhumanité part de l’espoir que nous tirons du rêve d’une autre monde possible, notre rêve utopique, convaincus que cette monde est faite pour le contraire : une coexistence dans des conditions d’égalité des droits, de dignité, de juste répartition des biens et du territoire national ».

Nous vivons cette utopie, ce Royaume de Dieu, souligné par la valeur de la solidarité comme nous l’indique le pape François :

La solidarité… « C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous par rapport à l’appropriation des biens par quelques-uns. C’est aussi lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de terre et de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C’est affronter les effets destructeurs de l’empire de l’argent. […] La solidarité, dans son sens le plus profond, est une façon de faire l’histoire et c’est ce que font les mouvements populaires » (FT 116)

Continuons à faire l’histoire…